皆さんこんにちは、自由大好きちぃです。

先週は『防災週間』でしたね!何か対策や防災グッズの見直しを行いましたか?

私は、住んでいる団地の方に向けて、『防災医療』の講習会を行いました。

準備から大変でしたが、私自身の振り返りにとても役立ちました。

どんなことを行なったか?今後の皆さんのきっかけとなりましたら嬉しいです。早速見ていきましょう😊

防災会サポーターとは?

今回の活動のきっかけをお話しします。

現在私は実家に戻り、父と同居しています。父は社会活動の一つとして、防災会のメンバーに参加していました。

その会ではいくつかの訓練を行っていましたが、災害医療に関しては不足している点がありました。例えば、救急箱にそろえる物品や応急処置、搬送の技術などです。

私は災害医療の活動を直接行ったことはありませんが、東日本大震災の際に職場で体験したことがあります。その経験を活かしてサポートできないか、と考えるようになりました。

ちょうどその頃、父から防災会活動への誘いがありました。実家に引っ越して間もなくの今年4月、防災会の会議に参加した際、気になっていた災害医療についてお話しすると、サポーターとして参加してほしいとの声をいただきました。

これが活動を始めるきっかけとなったのです。

防災医療をどう広めるか?

さあ、どのように情報を伝えていいたらいいでしょうか?

父と相談しながら、まずは少しずつ考えを広めていくことにしました。

災害医療の資料を作り、必要に応じて講習会を開く。この2つを決めます。

早速内容を3つに絞り、週一回ほどの不定期更新を始めました。

①精神面を大事に

②簡単に準備でき、手軽に手当ができること

③適切な搬送

一つずつお伝えします。

①精神面を大事に

一番大事にしたことは、精神面を大事にしたことです。

「『防災医療』は手当とか技術が大事じゃないの?」と思われたことでしょう?

実は人が困ったことがあると、不安が募るものです。そんな時心の支えがあると、気持ちが強くなるものです。

ここで、私の経験談をお話しします。

14年前の東日本大震災の際、私は病院勤務をしており、外来で抗がん剤治療を担当していました。地震直前になんとか治療を終え、患者さんを無事に帰宅させることができました。

ところがその約2時間後、先ほど治療を終えた患者さんが救急車で再び来院されました。体調に変化はなかったものの、「治療のあとに大きな地震があり、一人でいるのが不安になった」とお話しされたのです。帰宅して過ごすうちに、恐怖や不安が強くなってしまったのでした。

そこで私は時間をかけてお話を伺い、体調に問題がないことを確認し、「大丈夫です」と安心していただけるよう声をかけました。その後、患者さんは落ち着いて自宅に戻られました。

もし身近に「大丈夫?」と声をかけてくれる人がいたなら、強い不安に押されて救急車を呼ぶこともなかったかもしれません。災害時には、専門的な医療行為だけでなく、肩に手を置いて「大丈夫ですよ」と寄り添う一言が、何よりの支えになるのです。

そのため私は、防災医療においてまず「精神面のケア」を最初にお伝えしたいと思います。

②簡単に準備でき、手軽に手当ができること

いよいよ実践です。

軽症であれば、その場で簡単な手当をするだけでも様子を見られ、その後の治療の助けとなります。

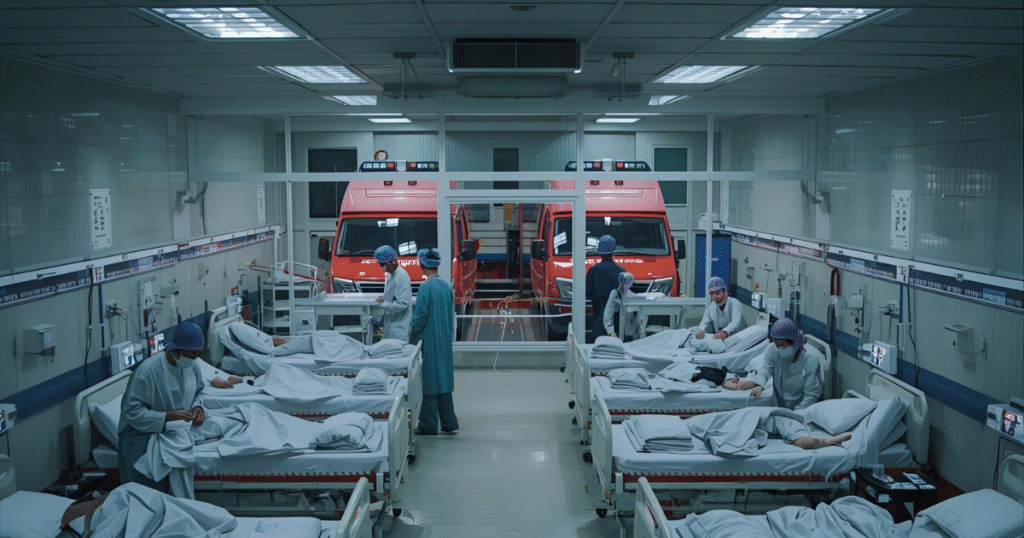

ここで再び、東日本大震災当時の救急外来の場面に戻りましょう。私は帰宅できず、救急外来の応援に回りました。外来のベッドはすでに満床、救急車も次々に到着します。

通常であれば救急車からの事前連絡を受けて患者を受け入れますが、市内の病院はどこも混乱し連絡も取れず、直接搬送されてきました。人手も不足し、処置がすぐに行えない状況です。その結果、重症患者の治療も遅れてしまう恐れがありました。

だからこそ、災害時には「自分たちでできること」を考え、行動することが大切です。そのために、普段から手に入りやすく、使いやすい物品を揃えておくこと。そして誰でもできる簡単な手当を身につけておくことが、重要な備えとなります。

③適切な搬送

3つ目は、適切な搬送です。

介護などで人を支えた経験のある方もいらっしゃると思いますが、災害時は状況が大きく異なります。怪我をしているのか、お腹の痛みなのか、頭部を打って命に関わる状態なのか――その場で判断しながら対応する必要があります。

また、訓練などで車椅子に乗った経験はあっても、実際に人を搬送したことがある方は少ないのではないでしょうか。いざという時に慌てないためにも、判断の仕方と具体的な搬送方法を知っておくことが大切です。

「①精神面のケア」「②簡単な手当」「③適切な搬送」の3つを意識して、進めます。

防災会のLINEグループ内での発信

では発信場所をどうしようか?この会ではサポーターを含めて約40名の方が登録しており、LINEグループで連携しています。

この連絡網を利用することにしました。

5月から、週一回を目安にした不定期更新を開始しました。

実際に作成した資料は、次のとおりです。

発信資料の1例

回を重ねるごとにコメントをいただくようになり、少しずつグループ内での交流が深まります。

2025年

9月現在は、10回以上の発信ができました。

講習会の依頼

発信活動を続ける中で、この会から講習会の依頼をいただきました。

伝えたいことは数多くありますが、医療経験のない方にもきちんと伝わるよう、内容を吟味しながら進めていきます。

そして準備は一人ではできません。そこで、以前から救急箱の管理をされていた女性お二人に協力をお願いしました。お二人とも民生委員や保育士の経験があり、とても頼りになる存在です。

一緒に話し合いを重ね、必要な物品を調達するため近くのドラッグストアへ出かけました。すぐに手に入り、再現性のあるものを選ぶことが、継続していく上でのポイントです。予算を確認しながら相談し、必要なものを購入していきました。

さて、「どんなものを用意したらいいんだろう?」「一つ一つずつ集めるなんて時間がない!」と思っているあなた🫵

ちぃがいいものを見つけました!

オススメの防災用バックとは?

それは、消防士が監修した防災バックです。

こちらをクリック➡️ 防災士監修の防災グッズ44点セット

応急処置バックだけでなく、必ず必要となるお水のペットボトルや簡易トイレなど入っています。更には、虫刺されに対応できる吸引機など手に入りづらいグッズも含めて44点もセットされています。

特に気に入ったのが、通販で購入できることとバックと物品が別々に箱の中に入って送られること。

実際にご自身でバックへ詰めることで、個別にカスタマイズできる。それにより、どこに何が入っているかを把握して、緊急時にも慌てずに必要なものを素早く取り出せることです。

白いバックですので、室内に置いたままでもおしゃれですね!

こちらをクリック➡️ オシャレなのに”お得で高機能”な防災セット

ご自身の防災対策やご親族へのプレゼント、新築祝いに最適ですね🙆♀️

しかも10年間保証ですので安心です。

ぜひ、この機会にご準備をお勧めします!

防災医療講習会の様子

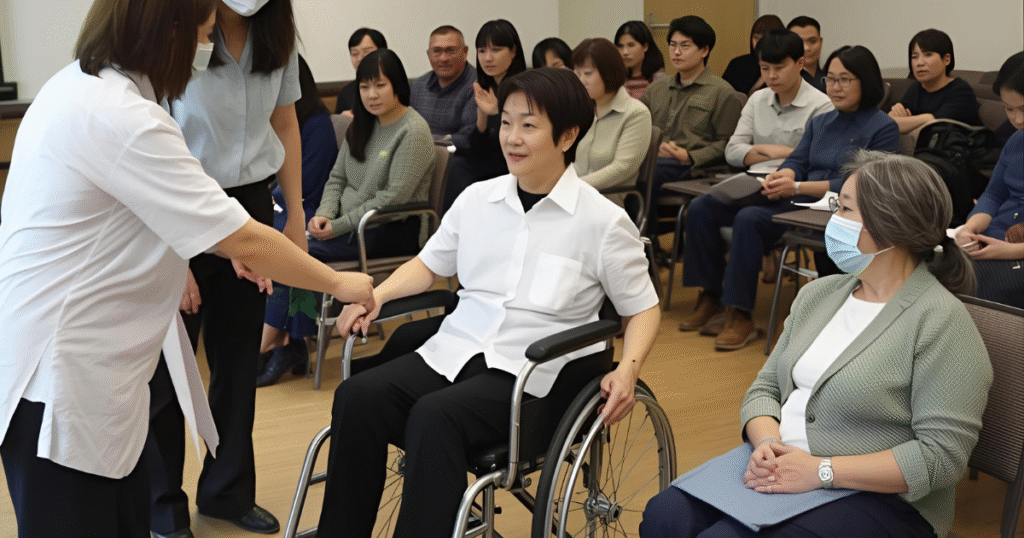

いよいよ講習会開催です。防災サポーターを中心に、1回ごとの講習会に20名参加されました。

人数の関係で2回実施実施予定、講義と演習を合わせて1時間半です。

今まで作成した資料を元に、生活に合わせた内容でお話ししていきました。

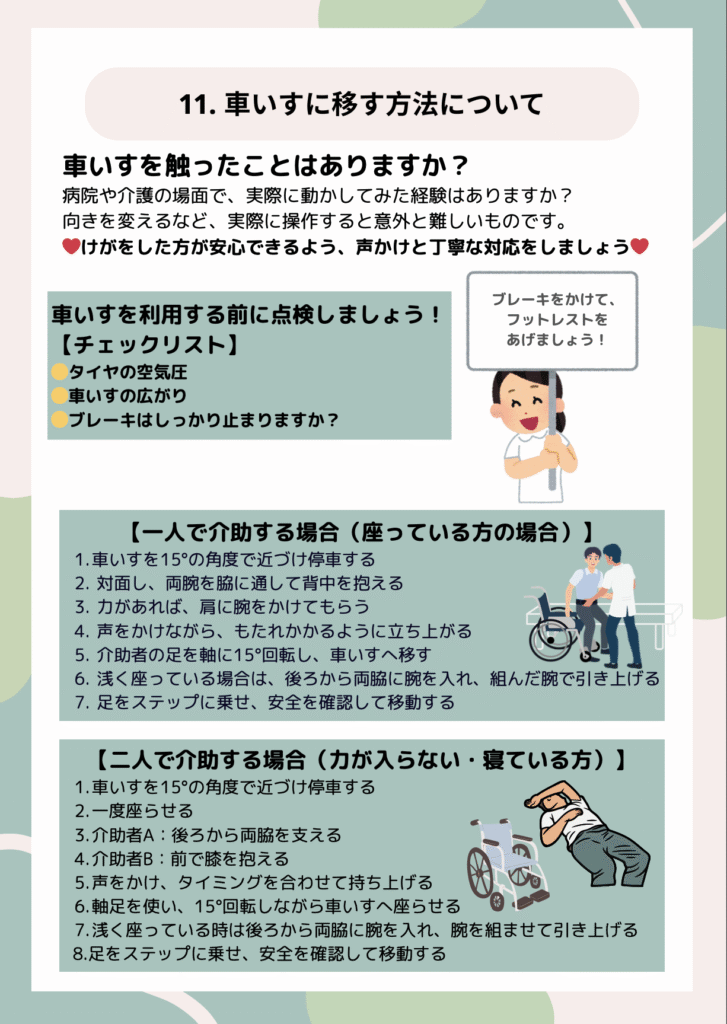

講習会資料の一例

項目は次の3点を深めていきます。

①精神面を大事に

②簡単に準備でき、手軽に手当ができること

・「清潔グッズ」と「お薬」の準備

・応急手当て(バイタルチェック 止血 消毒 やけど 骨折)

・包帯の使い方とエコノミー症候群の対応

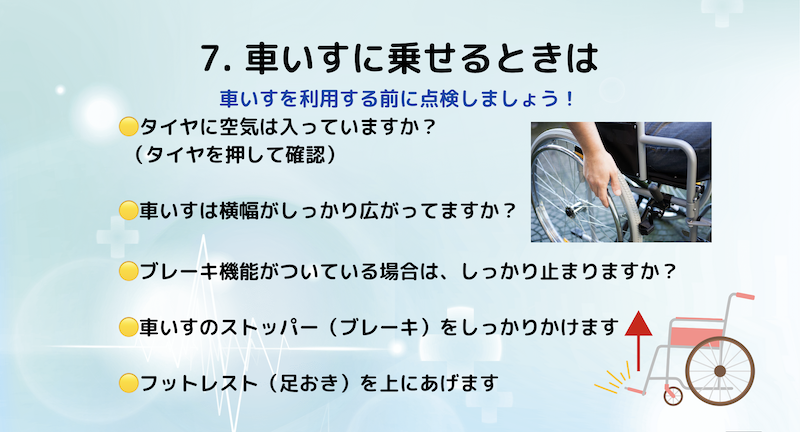

③適切な搬送

・支え歩き

・車いす乗車方法

演習では、ニトリル手袋(合成ゴム手袋のこと、アルコールに強くゴムアレルギーの方でも使える 密着度が高いので細かい作業もしやすい)を付けて手当をやっていただきます。

また車いすの乗車では一人介助と二人介助を行い、みなさん熱心に体験されていました。

講習中は参加者より適宜質問があり、「テープの留め方が分かった」「車いすに乗せるって、大変だね!」など、率直なご意見もいただきました。

団地の方の交流となり、お互いにより身近な存在に近づけたかなと感じた1日になりました。

今後の活動は?

今後についてですが、タイ移住までしばらくは団地内での活動を継続したいと考えています。

防災会サポーターとして

①2回目の防災医療講習会実施:もう一度同じ内容で行う予定ですが、今回できなかった血圧測定や弾性包帯(エラスコット®️包帯など、圧迫に適した素材でできている)を使った巻き方などを盛り込んでいきたいです

②LINEグループ内での発信の継続:胸骨圧迫やAEDの使い方などの資料作成

また、ボランティア活動も合わせて行なっています。この活動は、『なんでも相談、なんでもお手伝い』ができるよう、数年前から父が始めたものです。

私も少しだけお手伝い、数名の方へ体調や病院のかかり方について相談を受けました。

合わせて、次のことを計画しています。

ボランティア活動として

①防災会のLINEグループ内で発信した同じ資料を、団地内の掲示板へ張り出して全体へ発信:1週間前後掲示して、期間を空けて次の資料を継続して発信

②アロマテラピーの情報も併せて発信:アロマの基本情報やハンドマッサージ、バスボム作りなどの資料を作成して発信

発信資料のイメージ

③ボランティアでセミナー開催予定:内容はアロマテラピーを中心 防災医療講習会は希望に応じて行い、また防災時のお料理方法などを計画

バスボム作りアロマセミナーのイメージ

やりたいことが尽きませんが、タイ移住までの期間が決まっているからこそできることです。そして、多くの支援者がいるからこそできるのだと思います。

今後、移住先で役に立つことがあるかもしれません。楽しみながら、続けていきたいですね!

いかがでしたか?防災会を中心に、地域へ貢献できることをご紹介しました。みなさんの生活に役立つことはありましたか?

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

また次のブログでお会いしましょう。

コメント